Seiteninhalt

Systematik

Kl.: Haarwild > O: Schalenwild > UO: Wiederkäuer > F: Hirsche > UF: Echte Hirsche

Kennzeichen

- Gewicht:

- Hirschkalb bis 40 kg, Schmalspießer bis 70 kg, Hirsch bis 160 kg (aufgebrochen)

- Tierkalb bis 40 kg, Schmaltier bis 60 kg, Alttier bis 90 kg

- Drüsen: Tränengruben (gefüllt mit Hirschbezoar), Wedelorgan, Laufbürste

- Frisch gesetzte Lämmer wiegen bis zu 8 kg und haben 22 Zähne

- 34 Zähne (Grandeln im Oberkiefer)

Lebensweise

- Ursprünglich tagaktiv. Durch Jagddruck nachtaktiv geworden

- Lebt nicht territorial

- Feistzeit zwischen Verfegen und Brunft (Hirsch wird heimlich und frisst sich Energiereserven für die Brunft an)

- Suhlt gerne

- Mischäser, 5 – 8 Äsungsperioden pro Tag

- Im Winter Verkleinerung der Pansenoberfläche zur Reduzierung des Energieverbrauchs

- Kolbenhirsche (Hirsche im Bastgeweih) tragen Rangstreitigkeiten mit den Vorderläufen aus

Rudel

- Kahlwildrudel: Auftreten ganzjährig, Alttiere, Schmaltiere, Kälber beiderlei Geschlechts, Schmalspießer. Immer von führendem Tier geleitet

- Hirschrudel: Auftreten außerhalb der Brunftzeit , wird vom jüngsten Hirsch geführt, bei Gefahr übernimmt der Älteste

- Brunftrudel: Auftreten zur Brunftzeit, Platzhirsch und Kahlwildrudel

Hirschgerechte Zeichen

- Typische Fährte

- Schrittlänge beim Hirsch ca. 70 cm (länger als beim Schwarzwild)

- Verhältnis von Ballen zu Schalenabdruck 1:3

- Vierballenzeichen: Mittelalter Hirsch. Ballen von Vorder- und Hinterlauf liegen nahezu aufeinander

- Übereilen: Abdruck des Hinterlaufs vor dem Vorderlauf bei jungen Hirschen

- Zurückbleiben: Abdruck des Vorderlaufs vor dem Hinterlauf bei alten Hirschen

- Beitritt: Abdruck des Hinterlaufs neben dem Vorderlauf

- Kreuztritt: Abdruck des Hinterlaufs teilweise im Abdruck des Vorderlaufs

- Schlosstritt: Trittsiegel im Bett des Hirsch, der durch Aufsetzten des Hinterlaufs unter dem Körper beim Hochwerden aus dem Bett entsteht

- Himmelszeichen: Durch das Geweih gewendete Blätter beim Durchziehen des Hirsches

- Losung: Hirsche Zapfen, Tiere Näpfchen (unbewiesen)

- Suhlen: Rotwild suhlt gerne

Lautäußerungen

- Kontaktlaut: Mahnen

- Warnlaut: Schrecken

- In Not: Klagen

- Brunftlaute: Schreien, Orgeln, Röhren, Trenzen, Knörren, Sprengruf

Fortpflanzung

- Brunft: September – Oktober

- Tragzeit: 34 Wochen (8,5 Monate)

- Setzzeit: Mai – Juni, Laufjunge folgen nach wenigen Tagen der Mutter

- Säugezeit: Bis zu 6 Monate

- Zuwachsrate: 70 – 80%

Rothirschgeweih

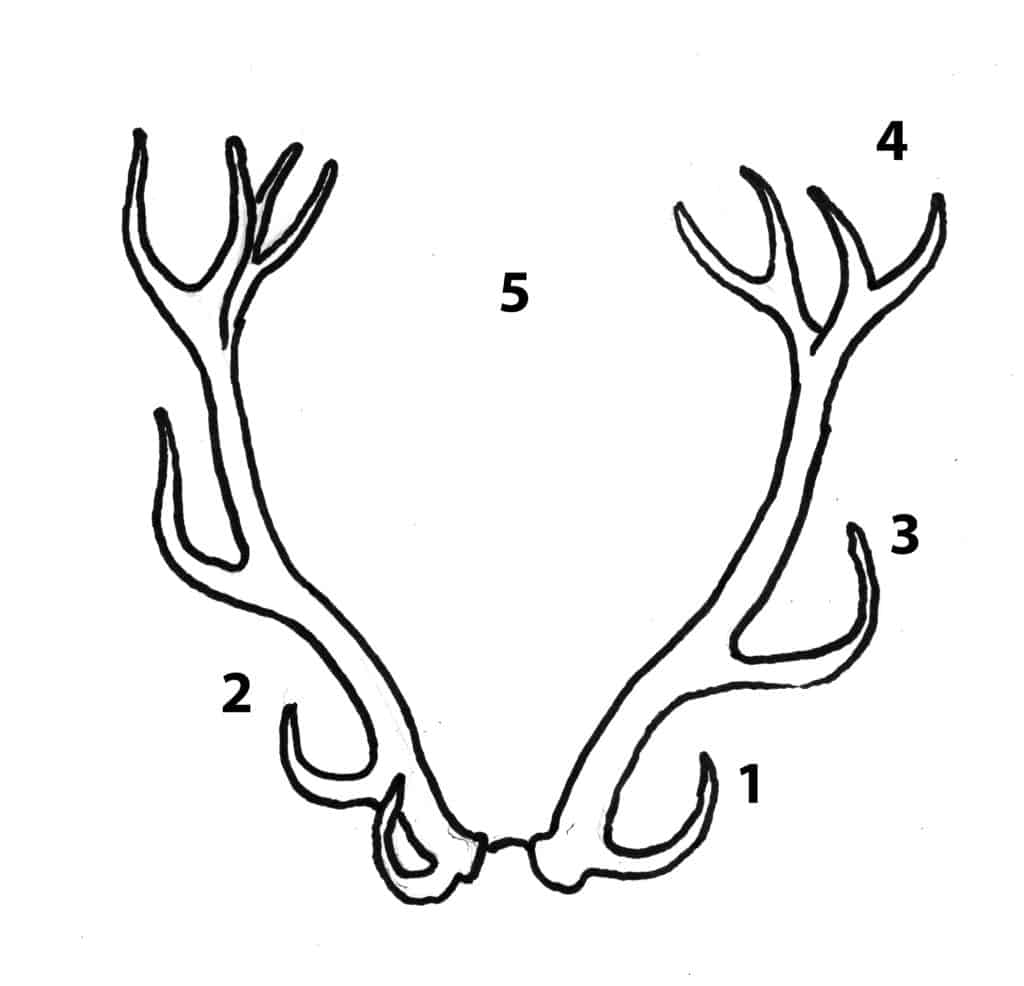

Bezeichnung

- Augsproß

- Eissproß

- Mittelsproß

- Krone

- Auslage

Erstlingsgeweih

- Bildung der Rosenstöcke: Februar – März (Ende des 1. LJ)

- Schieben des Erstlingsgeweihs: April – Juni (2. LJ aber Hirsch vom 1. Kopf) keine Rosen, Schmalspießer

- Fegen: September (2. LJ)

- Abwurf: April – Mai

Endgültiges Geweih

- Abwurf: Februar – März (alt vor jung)

- Fegen: Juli – August (alt vor jung)

Zahnentwicklung

| 6 Monate | M1 durchgebrochen |

| 18 Monate | M2 durchgebrochen |

| 24 Monate | P3 nun zweigipflig |

| 31 Monate | M3 durchgebrochen, Zahnentwicklung abgeschlossen |

Haarwechsel

- Sommerhaar auf Winterhaar: September – Oktober

Zeichen eines alten Hirsches

- Der Träger wird zunehmend waagerecht getragen

- Der Gewichtsmittelpunkt verlagert sich nach vorne

- Das Haupt wird bulliger

- Senkrücken

- Hängebauch

- Eine Hirschmähne besteht erst ab dem 4. Lebensjahr

Altersklassen und Abschussziel (Rotwildrichtlinien Schleswig-Holstein)

Männliches Rotwild:

Merken: 3 – 9

- Hirschkälber: 40 – 50 %

- Klasse III – Junge Hirsche (1-3 jährig): 30 – 35 %

- Klasse II – Mittelalte Hirsche (4-9 jährig): 5 – 10 %

- Klasse I – Alte Hirsche (10 Jahre und älter): 10 – 15 %

Kahlwild:

- Kälber: 35 – 45 %

- Schmaltiere (1 jährig): 10 – 20 %

- Alttiere (2 jährig und älter): 40 – 50 %